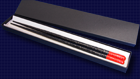

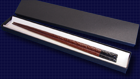

い草と塗りのコラボ作品

「畳だけではなく、別の形でも、い草の良さを伝えたい。」とい草を使った漆塗りの箸を考えました。

元々漆器が好きで、輪島の漆工芸家「角偉三郎氏(1940-2005)」の作品に魅せられ、何度も輪島に足を運んでおりました。その縁で角偉氏の漆工房を受け継いだ息子の有伊さんに依頼することができ、箸が出来上がりました。

い草仕様紙縒り巻き箸

- 四角形と五角形の箸木地の長さを切り揃え、五角形の頭を面取り、四角形は丸く削りだす。

- 紙縒りの巻く位置に印をつけ、箸木地に擦り漆(木地固め)をし、次回からの吸い込みを止めを行ない漆が乾いたのち紙縒りを巻く。

- 巻き終わったら、紙縒りを固めるために紙縒りの部分に生漆を塗り、乾燥後余分な紙縒りを切り落とし、箸全体に錆漆(漆と砥の粉を混ぜたもの)を塗り、布で拭き取り完全に紙縒りを固める。

- 箸先4cmと紙縒りの部分を残して、中塗り漆を塗りい草を蒔き付け、漆が乾いたのち稀釈した生漆を2回塗りい草を固める。

- よく乾燥させたのちサンドペーパーでい草の凸凹を整え中塗り漆を塗り乾燥させる。

- 箸先4cmの部分に中塗り漆を塗り、薄手粉(地の粉の荒い物)を蒔き乾燥させたのち、粉止めのため稀釈した生漆を塗り乾燥させる。

- 地の粉を蒔いた部分以外を軽く砥ぎ、仕上がりの色に合わせた中塗り漆を全体に塗り、乾燥させたのち中塗り砥ぎ拭き上げ(汚れや油分を取り除く作業)し、上塗り漆で上塗りを行ない乾燥させる。この時は3~4日は湿風呂にいれたままで湿度を与えて漆を硬化させる。

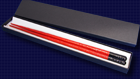

い草仕様紙縒り巻き箸 作品

「い草仕様紙縒り巻き箸」について、

お問い合わせ・ご質問は お問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。

0120-778-185 047-451-7777

0120-778-185 047-451-7777